Infections à méningocoques : définition et prévention

Les méningocoques sont des bactéries parfois inoffensives, mais qui peuvent aussi provoquer des infections graves comme la méningite ou la septicémie. Chaque année, plusieurs centaines de cas sont recensés en France. Connaître les modes de transmission, les symptômes et les moyens de prévention est essentiel pour protéger les populations les plus exposées : les tout-petits, les adolescents et les jeunes adultes.

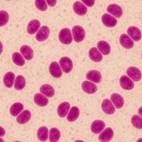

Les méningocoques sont des bactéries (Neisseria meningitidis) que l’on trouve fréquemment dans la gorge et le nez. On estime que 5 à 10 % de la population en sont porteurs, sans présenter de symptôme. Ces bactéries se transmettent par voie aérienne ou par la salive, notamment par la toux et les postillons. Elles ne survivent pas dans le milieu extérieur, ni sur les objets, ni sur les surfaces. La transmission se fait par un contact direct, rapproché et prolongé avec une personne malade ou avec un porteur sain (sans symptôme).Il existe plusieurs types de méningocoques (sérogroupes). À ce jour, 12 sérogroupes ont été identifiés. Les plus fréquents en France sont les méningocoques de groupe B, C, W et Y.

Les infections invasives à méningocoques (IIM)

Le plus souvent, les méningocoques n’entrainent pas de maladies particulières. Mais dans certains cas, les méningocoques peuvent se multiplier et passer dans le sang : on parle alors d’infections invasives à méningocoque (IIM), dont les formes les plus graves sont les méningites et les septicémies.Ces formes graves peuvent conduire au décès ou laisser des séquelles importantes.

La méningite à méningocoques

La méningite est une inflammation des méninges, c’est-à-dire des membranes qui entourent la moelle épinière et le cerveau. Elle résulte généralement d’une infection par différents types de virus, de champignons et de bactéries telles que les méningocoques.Tandis que la méningite d’origine virale est généralement bénigne chez les patients ne souffrant pas d’un déficit immunitaire, avec un rétablissement le plus souvent spontané, la méningite à méningocoques peut être grave : plus d’1 personne touchée sur 10 en meurt et 1 personne sur 5 peut avoir des séquelles durables, telles qu’une surdité (source : Institut Pasteur).

La méningite à méningocoques survient généralement dans la première enfance (maximum d’incidence chez les moins d'un an) et chez l’adolescent et l'adulte jeune (entre 16 et 24 ans). Après l’infection, l’incubation dure généralement 3 à 4 jours mais peut être prolongée jusqu’à une dizaine de jours. La méningite associe un syndrome infectieux (fièvre, maux de tête violents, vomissements) et un syndrome méningé (raideur de la nuque, léthargie, troubles de la conscience, voire coma). L’apparition de taches hémorragiques sous la peau (purpura), s’étendant progressivement (purpura extensif), est un critère de gravité de l’infection et une menace de choc septique.

La septicémie à méningocoques

La septicémie à méningocoques (dont la forme la plus grave est le purpura fulminans) est une infection généralisée. Le méningocoque se propage dans tout le corps et provoque alors une infection généralisée du sang et de différents organes. L’état de santé peut se dégrader très rapidement et des taches rouges ou violacées peuvent apparaître sur la peau. C’est une urgence vitale.Toute suspicion d’infections invasives à méningocoques nécessite que le patient soit pris en charge rapidement, avec un transfert en urgence à l’hôpital et un traitement antibiotique.

Un nombre de cas en hausse

Les infections invasives à méningocoques (IIM) touchent 500 000 personnes par an dans le monde, selon l’OMS.

En France, environ 500 à 600 personnes sont touchées par une IIM chaque année (deux tiers de méningites, un tiers de septicémies).

En 2024, 615 cas d’IIM ont été déclarés en France, soit le nombre de cas le plus élevé depuis 2010. La tendance s’est poursuivie début 2025, avec 90 cas enregistrés pour le seul mois de janvier, dont 13 décès (source : Santé publique France).

En France, environ 500 à 600 personnes sont touchées par une IIM chaque année (deux tiers de méningites, un tiers de septicémies).

En 2024, 615 cas d’IIM ont été déclarés en France, soit le nombre de cas le plus élevé depuis 2010. La tendance s’est poursuivie début 2025, avec 90 cas enregistrés pour le seul mois de janvier, dont 13 décès (source : Santé publique France).

Prévenir les IIM

La prévention des IIM repose essentiellement sur la vaccination (voir pages suivantes).Pour éviter de contaminer leur entourage, les personnes malades, dès l’apparition d’un syndrome infectieux, peuvent porter un masque jetable ou lavable couvrant le nez et la bouche, éviter de serrer les mains ou d'embrasser pour dire bonjour, garder leurs distances. Lors de l’épidémie de Covid-19, ces gestes barrières ont permis de réduire drastiquement les infections respiratoires, notamment la méningite à méningocoques dont le nombre de contaminations a chuté de plus de 75 % en 2020 et 2021 (avant un rebond sans précédent à l’automne 2022).

Dans tous les cas d’infections méningococciques, un traitement préventif par antibiotique (rifampicine), éventuellement complété par une vaccination, est préconisé pour l’entourage proche du malade.