Organiser les vigilances

L’ANSM est responsable de 5 vigilances

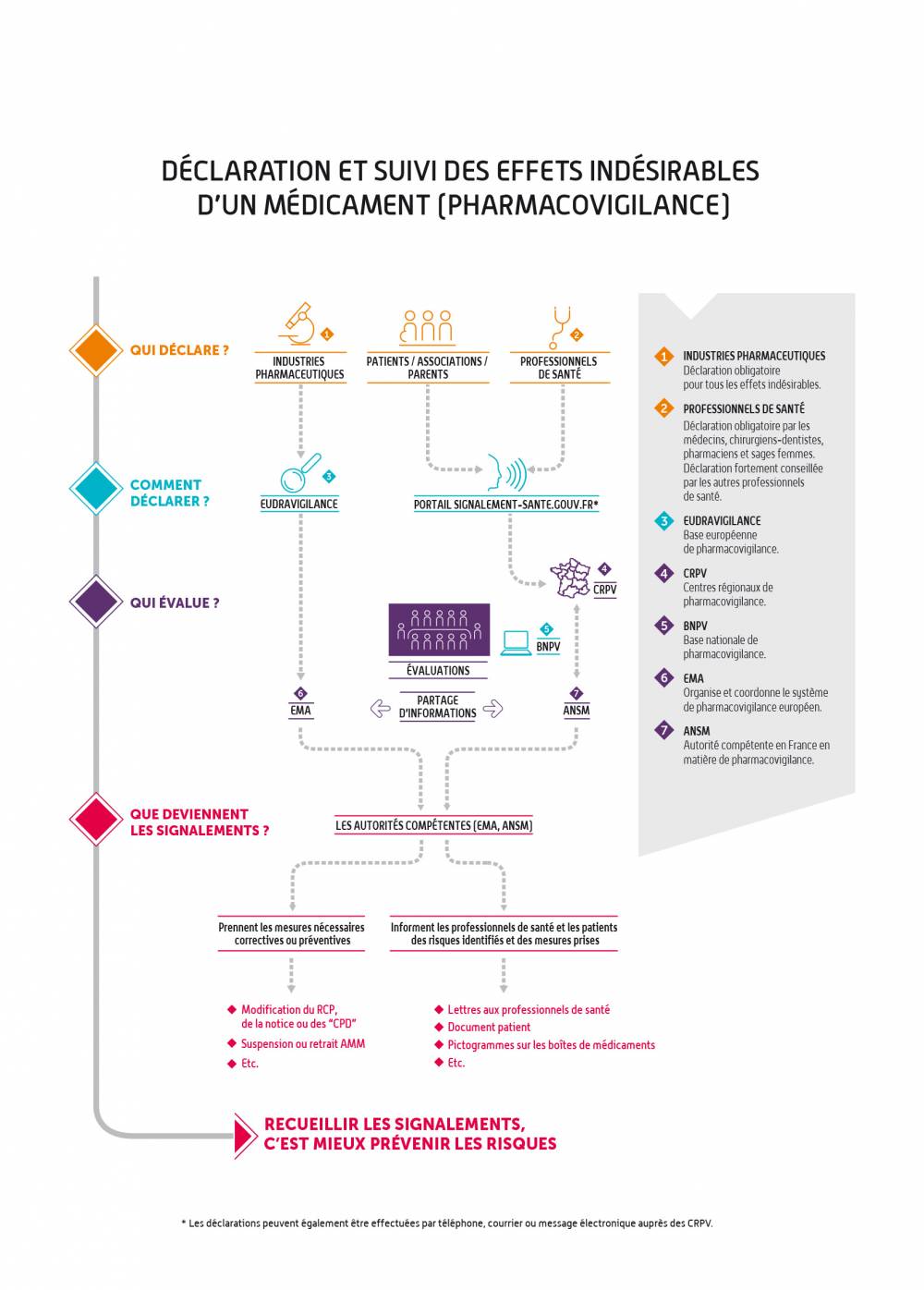

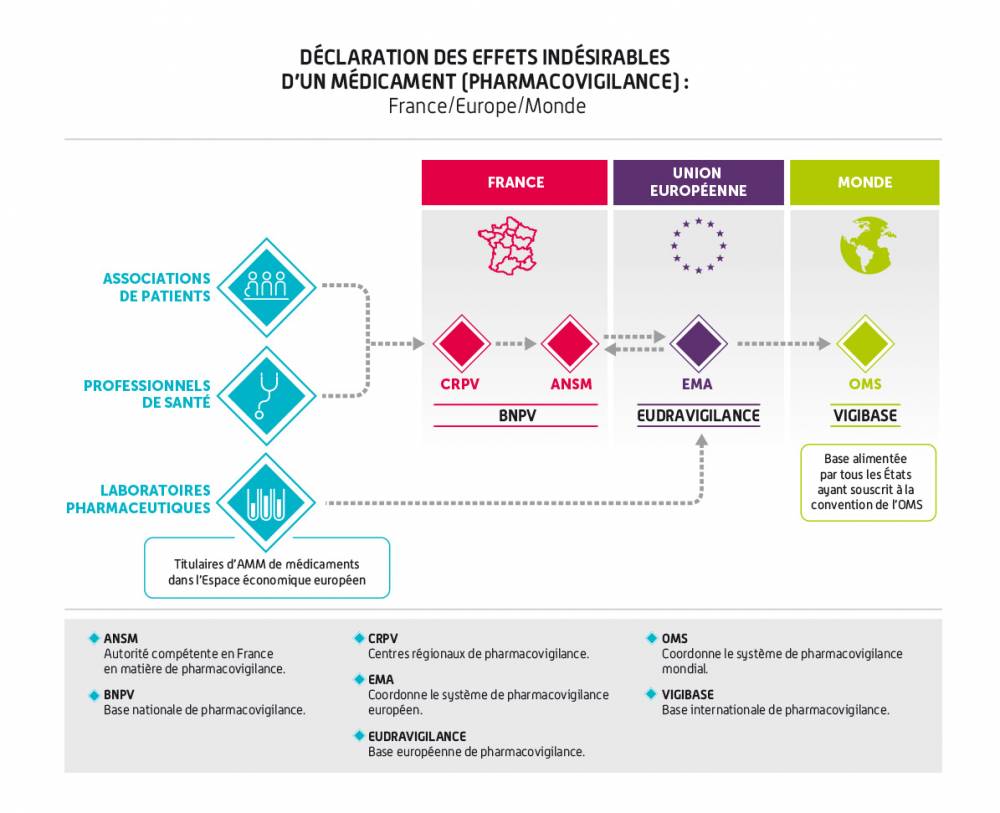

La pharmacovigilance

La pharmacovigilance s’exerce sur tous les médicaments utilisés par les patients en France : elle s’intéresse aux effets indésirables survenant dans les conditions normales d’utilisation du médicament, mais aussi aux effets indésirables survenant dans le cadre d’erreurs médicamenteuses, d’abus, de mésusages, de surdosages et d’expositions professionnelles.Elle repose sur un échelon régional avec les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV, au nombre de 31), un échelon national avec l’ANSM et un échelon européen avec l’Agence européenne du médicament (EMA) et les États membres.

L'addictovigilance

L’addictovigilance est la surveillance, l’évaluation, la prévention et la gestion du risque d'abus, d'usage détourné et de pharmacodépendance lié à la consommation, qu’elle soit médicamenteuse ou non, de toute substance psychoactive (plante ou produit), à l’exclusion de l’alcool et du tabac.A l’échelle nationale, l’’addictovigilance repose sur un réseau de 13 Centres d’Evaluation et d’Information sur la pharmacodépendance - Addictovigilance (CEIP-A) piloté par l’ANSM.

L'hémovigilance

L’hémovigilance est la surveillance, l’évaluation et la prévention des incidents et effets indésirables, survenant chez les donneurs et les receveurs de produits sanguins labiles. Cette surveillance s’applique à l’ensemble de la chaîne transfusionnelle, c’est-à-dire depuis la collecte des produits sanguins labiles jusqu’au suivi des receveurs.L'hémovigilance surveille et évalue :

- les effets indésirables survenant chez les donneurs de sang (EID)

- les informations post don (IPD), susceptibles de compromettre la qualité ou la sécurité des produits sanguins issus de ces dons ou de dons antérieurs

- les incidents de la chaine transfusionnelle, de la collecte des PSL au suivi des receveurs

- les effets indésirables survenant chez les receveurs de PSL (Produits Sanguins Labiles)

La sécurité transfusionnelle a pour objectif d'identifier les dangers ayant causé, causant ou susceptible de causer des incidents ou des effets indésirables qui ont menacé, menacent ou peuvent menacer la santé des donneurs ou des receveurs afin d'en éliminer ou d'en réduire les risques associés.

Le système d'hémovigilance repose sur des échelons local, régional et national.

L’ANSM fixe les grands axes et les objectifs du système d’hémovigilance, pilote les missions des différents acteurs. Dans certains cas, elle peut saisir les autorités compétentes.

- L’ANSM reçoit les déclarations des différents acteurs. Elle est également tenue informée de la survenue d’obstacles à la qualité et la sécurité des étapes de la chaîne transfusionnelle. Par ailleurs, elle reçoit les données issues de la surveillance épidémiologique des donneurs de sang.

- L’ANSM peut effectuer des enquêtes épidémiologiques avec l’Etablissement français du sang (EFS), le Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA), le Centre national de référence (CNR) du VIH et des virus des hépatites B et C en transfusion sanguine de l’Institut national de la transfusion sanguine (INTS).

Ces enquêtes épidémiologiques permettent d’observer et d’analyser les problèmes de santé au sein de la population, et d’en déterminer les causes, les facteurs de risque. - L’ANSM peut réaliser des études, par exemple des études relatives aux conditions d’utilisation des produits sanguins labiles, dans le cadre du réseau d'hémovigilance qui sont chargés d'assurer la transmission des données relatives à la sécurité sanitaire des produits sanguins.

Déclaration et évaluation des EIR, EIGD, IG et IPD

Tout professionnel de santé (infirmier, médecin, pharmacien, sage-femme, chirurgien-dentiste etc.) qui constate ou a connaissance d'un IG, d’un EIGD, d'un EIR, d'une IPD le (la) signale sans délai au correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle (CHV-ST) de l’établissement de santé ou l'établissement transfusion sanguine où l'incident est survenu ou l’effet indésirable a été constaté.Le CHV-ST le déclare dans le système national de télé-déclaration e-FIT dédié à l’hémovigilance. La déclaration enregistrée est accessible en temps réel à tous les acteurs du réseau d’hémovigilance concernés par cette déclaration notamment les CRH-ST et l’ANSM.

La déclaration fait l’objet d’une analyse au fil de l’eau par le CRH-ST concerné et l’ANSM. Elle fait l’objet d’échanges tout au long de son cycle de vie entre les CHV-ST, le CRH-ST et l’ANSM jusqu’à la fin des investigations, afin de déterminer notamment l’imputabilité du (des) PSL concerné(s) dans la survenue de l’effet indésirable déclaré, au regard des données déjà connues, du contexte d’utilisation et du profil du patient concerné.

La matériovigilance

La matériovigilance évalue les incidents et les risques d’incident mettant en cause un dispositif médical. Elle s'exerce dès la phase des essais cliniques et tout au long de leur cycle de vie.Le système de matériovigilance repose sur un échelon national (ANSM), un échelon local confié à des correspondants locaux de matériovigilance situés dans les établissements de santé publics ou privés, à des professionnels de santé et des fabricants, tous tenus de signaler à l’ANSM les incidents ou risques d’incident dont ils ont connaissance, et à titre expérimental, sur un échelon régional constitué de correspondants régionaux de matériovigilance.

Cette surveillance peut aboutir à la prise de mesures préventives et correctives pour éviter que se (re)produisent des incidents ou des risques d’incident graves.

La réactovigilance

La réactovigilance évalue les incidents et les risques d’incident liés à l’utilisation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV).

Le système de réactovigilance repose sur un échelon national (ANSM), un échelon local confié à des correspondants locaux de reactovigilance situés dans les établissements de santé publics ou privés, à des professionnels de santé et des fabricants, tous tenus de signaler à l’ANSM les incidents ou risques d’incident dont ils ont connaissance, et à titre expérimental, sur un échelon régional constitué de correspondants régionaux de réactovigilance.

Cette surveillance peut aboutir à la prise de mesures préventives et correctives pour éviter que se (re)produisent des incidents ou des risques d’incident graves.